肖恩·卡顿(Shaun Caton)

英国的表演艺术家和画家,自上世纪八十年代初以来,他创造了超过三百个现场表演。他的作品通常持续极长的时间(一些表演持续三周)或非常简短(一些表演只有十几分钟)。他热衷于冰河时代的洞穴绘画、实验艺术和人体造型,并在表演中运用专门创作的实验配乐,改变照明条件,或者使用巨大的多层面具、影子戏剧与木偶。他还用气味作为表演的内在方面,唤起神秘的氛围。这些表演与萨满教的活动、炼金术的复杂象征意义,以及史前艺术知识有着密切的关系。他的典型作品一般持续长达七小时。

访谈的时间地点:

伦敦霍莫顿(Homerton)医院中的肖恩·卡顿艺术工作室,2016年1月。工作室与霍莫顿医院的合作已经持续了二十一年。脑损伤病人在肖恩·卡顿的指导下进行美术创作。

邓菡彬:来到工作室的第一印象,就是整个脑科病区的空荡走廊,特殊的气氛,还有工作室里挂满的脑损伤病人创作的绘画。

肖恩·卡顿:这是令人吃惊的收藏。有些其实是我的作品,你能分辨出来吗?我是一个收藏家。从我还是个小毛孩的时候,我就爱好收藏。很幸运能够在这个医院里拥有这间工作室,并安顿于此。多年来我一直收藏病人的绘图、油画、美术物件。在它们中间,我看到了一些非常本真性的东西。这些人大多数没在学院或者在大学学过艺术,所以他们的视觉表达更纯粹,不是来自于一大堆的观点和学术期待。我喜欢这种新鲜的方式,这就是为什么我把他们的作品大量摆开,围绕着我。

邓菡彬:我们成立了一个新的艺术小组叫“生物复兴议程”,并做过一些和神经美学相关的研究。幻肢症状(Phantom Limb)可能是一个著名的例子,比如有些病人,他做了截肢手术,但他一直有个幻觉,他仍然有那只手臂,仍然会疼痛异常。大脑功能的部分障碍,特别能让我们注意到我们认识世界的方式绝非客观,它取决于大脑的综合调整。你是否发现病人的绘画与他们的特定病症之间有所联系?

肖恩·卡顿:是的当然。从我的直接绘画经验来看,最常见的病变表现为一种替代性的、虚构的记忆。那些基本丧失记忆的病人,为了能有某种形式的记忆,他们会发明自己的历史,或者一个别的什么人。这会从作品中呈现出来。你也可以从我的作品中发现这些虚构的内容。病人们跟我讲述双重人格或者别样个性的故事,让我时常深受启发,让我获得在表演中成为不同的人的权力。所以,我猜想,通过微妙的渗透,我开始对人格的“可置换性”这个概念感兴趣起来:作为一个表演者,在特定的环境中,出现在观众的面前,如何成为不同个性特征的一个合集。我可以把头脑的开关打开或者关闭。有些个性是非常有力量的,有的很柔软,有的很热情,有的运筹帷幄,有的富有创意,而我表现的是它们之间的悖论。让它们相互承继地出现,但顺序是随机的,不按照任何模式,只依据我现场的感知。这在理解表演的上下文语境中很有用。对于那些能够看到表演或者读到相关文字的人来说,这是越来越清晰的。显然,如果我拿起这个(拿起面前的纸杯),倒上水,然后做点有生产性的事情——如果我这样(用拳头猛地砸向纸杯,把它砸扁,水溢出),我在摧毁它,你知道,这是我寻求的某种逻辑。然后我可能再倒些水,再次摧毁它,这就让人困惑。因为我把它们放在一起。这是我目击的别的类型的行为。冲突的,矛盾的,从所谓“现实”的日常生活世界中移除的。

邓菡彬:你会让病人参加你的表演吗?

肖恩·卡顿:这不可能。参与这个词,对他们来说,不如说是使我产生灵感的方式。因为他们是生病的状态,不可能让他们在美术馆和博物馆参与充满困难和压力的工作,但我会预先录制他们的故事和日记中的梦,会用摄影来转译某些他们的视觉形象,也会告诉他们用绘画和油画来讲述他们的故事,然后我把所有这些信息编织在一起,制造出把它们合并起来的整体意象。尽管他们不会物理性地出现在表演现场。如果他们愿意,他们给我他们的作品,我来策展,来根据它们做出一些东西来,作为我的项目的一部分。他们很乐意如此。有些人不记得他们做了这些,而有些人则对此有强烈的记忆。这取决于很多情况。还有,我想有时是无意识的,当有人跟我讲述的时候,某个故事进入我的记忆,然后在以后某个时刻,它会在表演的时候、某个瞬间自己冒出来。

邓菡彬:病人们的状态就像经历了凯伦·芬利(Karen Finley) 用过的词“惊异治疗”(Shock Treatment),就是制造出不同于日常生活的东西,让参观者产生某种情感的、精神的状态——也许或多或少变成像是这里的一个病人,起码与一般人在通常情况下状态不同。从神经美学的角度来看,状态的变化可以通过探测他们的脑电波,或别的生理反应得到实证。

肖恩·卡顿:是的。我注意到病人走进我的工作室,坐在我旁边看我画图的时候他们会笑,或者出现一个更高状态的觉察能力。因为他们会指出一些细节,笑着问你为什么要这么做、你在画什么、为什么颜色在这儿不在那儿。所以他们在以一种有趣的方式询问我。对有些已经不能说话的病人,他们不再能使用语言了,所以会试着用绘画的方式来模仿我,或者他们会做一件在他们眼里我正在做的事情。他们在看到我的绘画后状态有很多方面的转化方式,或者变形的方式。

所以由我作为一个表演者或者催化剂引起的各种各样的质变和转化,发生在一个小的群体内部,而不是对于在外界的观众。所以第二步就是做一些记录片来记录这些有机构成。在2000年我拍了一部电影,记录我和病人们在一起的一天。这并不是你能想象的一种表演形式,但是是一种交互式的、参与式的体验。我认为收集别人的想法并且把它们写下来,是我每天都在做的事。经常在病人们走后,我回忆、写下并把它们放入我的某些作品的时候,回忆成为一种片断的、错位的创作方式,因为人的记忆从来都不是始终如一的。当有脑部损伤的时候,他们讲述记忆的时候总是结结巴巴、断断续续的。当然还会有许多重复。病人跟我说一件事,五到十分钟之后又跟我说同一件事儿。但是每一次,对讲述的病人来说都是第一次说;而对于我来说,可能是第二十次或者三十次。所以我开始把重复纳入到了我的作品。比如,我要做一个七小时的表演,我要做一些绘画和素描,经常在这个持续时间里,我可以把画全部涂白,它们消失了,然后我做一些改变,再让它们显示出来。这是非常细微的差异和重复。我还会做其他的事情,比如把东西排列在桌上。因为我的表演中总有很多物件,所以我会把它们按不同的分组移来移去。人们看着这些移动,他们可能找到了联系,然后我又把它们重新归位,或者也许用布把它们都遮起来,二十分钟之后我再回来把它们放回到一样的位置。所以这就像回放一部我做过的电影,记忆是在不同的时间环线里被重复的,然后被抹去。记忆存在于一种表演持续的复杂结构中,表演有可能更像是音乐记谱,将多样的变化的行动和大量的中断融合在一起。我可以故意打断表演进程,比如抬起桌子的一角,把书垫在桌腿底下,这样,桌上的每一样东西都会滑到地板上。这是一个灾难性的时刻,灾难性的注入。我为什么要搞得一团乱,我该如何解决它。所以我可以把它们捡起来,弄成一幅画,通常画都很大,也许是这面墙的三倍大。然后我会再做一个这个大小的图(做手势表示非常小),只能通过放大镜,在紫外线照射下才能看到。所以我的工作总是采用极端矛盾的和截然对立的事物。因为我注意到有大脑损伤的人会做的事情是,有些人倾向于做非常非常小的东西,不通过放大镜几乎看不见;或者他们只会在纸的一个角落画画,他们不能看到另外一边。有些人喜欢画得非常非常大,想完全占满这个空间。在各种事物里,我对这些巨大的或者微缩的最感兴趣,经常会在我的表演中探讨这种极端对立性的共存。

对于我来说,在我做表演的时候,我会戴非常大的多层面具,很重。当然,面具会物理性地影响到你对周围环境的觉察,你如何看待这个空间,你的视觉如何受限制于面具的形状和轮廓;当很多个小时的表演之后,戴面具变得非常热。所以我只能从非常受限制的温度和视角下看到所在的空间和我所做的事情。我不能看到人站在这边、那边或者背后。经常我会因为看不见地上的东西而被绊到,特别是电缆电线。而且我不能很清楚地看到颜色,因为我使用剧烈变化的光线。比如有的表演全部都是紫外线,所以就去除了很多其他的颜色。在我的网站上你可以看到大量使用紫外线的表演,或者是多重颜色的光线。投射五十到六十种颜色,充满整个空间的每个角落,几乎就像是摄入过量的颜色。或者表演是只有黑色或白色,没有任何的光线,甚至衣服也没有颜色,不允许使用任何颜色。所以我的工作总是处理极端性,那些我能看见和察觉到的极端性。同时环境声音被减弱,因为那些我在表演中从来不摘下来的巨大面具。我不会向观众泄露我的身份,我不想让他们看到我在真实生活中长什么样。最好与观众保持一定距离。

邓菡彬:使用面具确实是表演者探索极限的方向。

肖恩·卡顿:我觉得还有可能发明一个或者几个头盔/面具,问佩戴的人现在能看到什么颜色,是什么感觉。因为我注意到,在这个环境里(医院),病人们知道这个颜色是蓝色,但是因为脑部损伤他们不再会使用“蓝”这个词。所以“蓝”这个词可以表示任何东西,可以指他们最喜欢的T恤。关于词、语言的概念和对于颜色的准确描述的词,也是混合在我的表演中的。在表演绘画很多个小时后,对于我来说,就只剩下黑色白色,或者缩减到一种颜色。因为面具或者极多颜色的光线和表演条件,我已经不能看清像你现在能看到的那样,除非我把面具摘下来。摘下面具后,我总是很震惊,无法置信。所以我通过控制意识的方式,来改变我的看法和经验。通过戴一个两个甚至三个面具,因为它们非常重,所以我得努力把头抬着,而且用绳子绑着身上的很多物件。在很多个小时之后,它们往下沉,所以我得用特定的方式来表演很多个小时。这会影响到我作品最后表演的结果。所以我决定把几百幅很小的画放在桌上,只用紫外线的光,所以只有在黑暗中才能看清。或者我用一张大白纸,用强力的聚光灯,打红蓝黄绿的光线,这样我就看不见那些颜色了。光线改变了颜色,每个看上去都像是棕色的。在我眼里看来,不是棕色就是灰色。当我们改回正常光线的时候,这些画充满了色彩,我并不知道我是在用什么颜色画画。颜色看上去是一模一样的,它们只是液体,或者只是在刷子上流淌的物质。你可以在网上看到我做的很多绘画活动,尤其是整个空间都被涂满的时候。空间因此变成了活的绘画。我总是很感兴趣,在绘画中是如何把一个人物肖像放在一个风景里,让它成为一个场景。在表演里,我是从什么都没有来创造背景,以回忆和在空间里被展示的物体为背景。这些物品是我偶然在河里、在烂泥里发现的,还有些是匿名的,或者是朋友寄给我的奇怪的物体。现在我给你们看其中一些物品。在这个盒子里,我们有一系列挑选出来、在河里发现的物品。五到十年里收集的。

邓菡彬:这个盒子里的物件是在泰晤士河里发现的么?收藏物件对你的作品创作意味着什么?

肖恩·卡顿:是的,还有一些在不同的河里。这是一些罗马时期的残片,大概有两千年那么老;这是十八世纪的香水瓶;这是能吹响的一个口哨,四百到五百年前英格兰人在表演中会吹的,这个口哨是小猪的形状;这是一个画了脸的动物骨骼,我不知道是什么动物的骨骼;这是四百到五百年前的勺子;这是我最喜欢的,是一个罗马时代的,带胳膊、手和手指(形状)的物件,是两千多年前用牛骨做的。我很喜欢它,是在泰晤士河里拣的。对于我来说,河就是博物馆,是一个活的、移动的、呼吸的博物馆。它每天都吐出各种物件等着人们去发现。(又打开一个盒子)这是一块骨头,人们在上面开了洞,把它做成扣子,它应该是中世纪的;这些都是英国的陶瓷片,我们知道是因为上面刻了J.R.,代表乔治王统治时期,所以是二百六十年前;这个是用来挠背的,是用象牙做的;这是另一个,当你眼睛不舒服、累的时候用来按摩眼部;这又是一块骨头,我不知道是用来做什么的,我喜欢它的形状。所以我有很多很多放在盒子里的东西,有些盒子大,有些小。在表演中,我把这些物品放在桌子上,就像一个博物馆,像一个展示柜,让人们来构想这些想象中的历史。在表演中,让人们通过这些辟邪的物件,更加明了地想象历史、制造历史。我们去大英博物馆,每样东西都向我们展示着某种特殊、某种神秘,我们只能从中得到很小的一部分故事,一个片断。在我的表演中,我试图通过夸张,画一幅非常大的画,让这些片断越变越大。然后,当那些画都在那儿的时候,我突然把它们全部涂白,画都消失了,回到了那些回忆的不确定性中。所以我是一个有转化性的记忆和物件的策展人,通过做非常长时段的表演,比如五到八小时,我可以通过各种方式来探索这些物件的可能性。它们是美学的、生理学的、超自然的,所有这些都以一种创造性的方式被发现。

所以物件会为了观众而不停地发生改变,比如这个不再是一把勺子,可以是别的东西,比如手术器材,也可以是武器,可以是任何东西。我喜欢处理那些被改变了的身份和意义,那些在神秘的历史中遗失的。我喜欢那些可以把这些奇怪的物品联系在一起的奇怪的故事。你并不使用词语,而是使用图像,这更像是史前洞穴人在岩壁上画动物,像是一个明细清单,或者是有视觉辅助的回忆录,关于在它的世界和我的世界里发生过什么的回忆录。人们对这种物品意义的改变很感兴趣,比如这是一幅画了一个小玩具的十米长的画,非常巨大,所以看着像恐怖的动物扑过来,它不再像是一个小玩具。这些是我的兴趣所向。

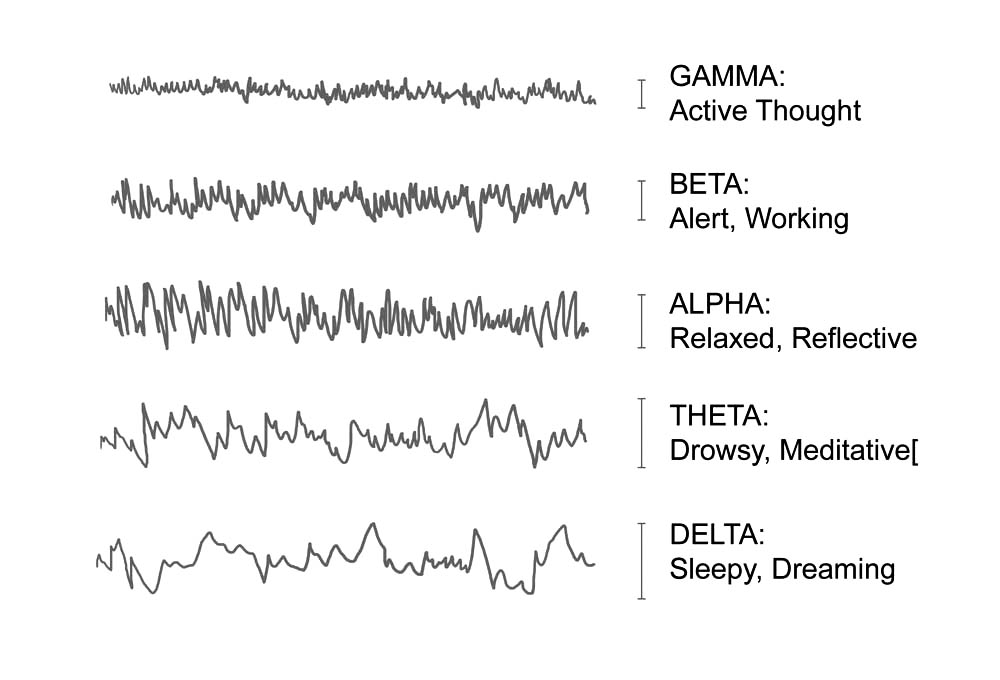

邓菡彬:在创作中你觉得自己的脑电波状态处于什么频率?虽然对脑电波的分析很难量化,但简单区分的话脑电波根据频率不同,大致分为五种:深度睡眠(delta),浅睡眠(做梦或沉思,theta),放松的清醒状态(alpha),清醒并有持续活动(beta)和最高波段的脑部剧烈活动(gamma)。有一些研究艺术活动中脑电波的文章里提到,不同艺术种类产生的脑电波频率相差很多。比如钢琴、传统绘画等产生的是theta脑波,也就是做梦沉思的状态;而有的活动,比如对有的极端性表演艺术追求最高波段的gamma频率,虽然研究表明人很难达到gamma状态,而且长时段处于这个状态对脑部会有损伤。而有些艺术活动,比如插图、设计等,可能更接近正常的工作状态,在alpha和beta之间交替,这也是大多数人每天的脑电波频率。

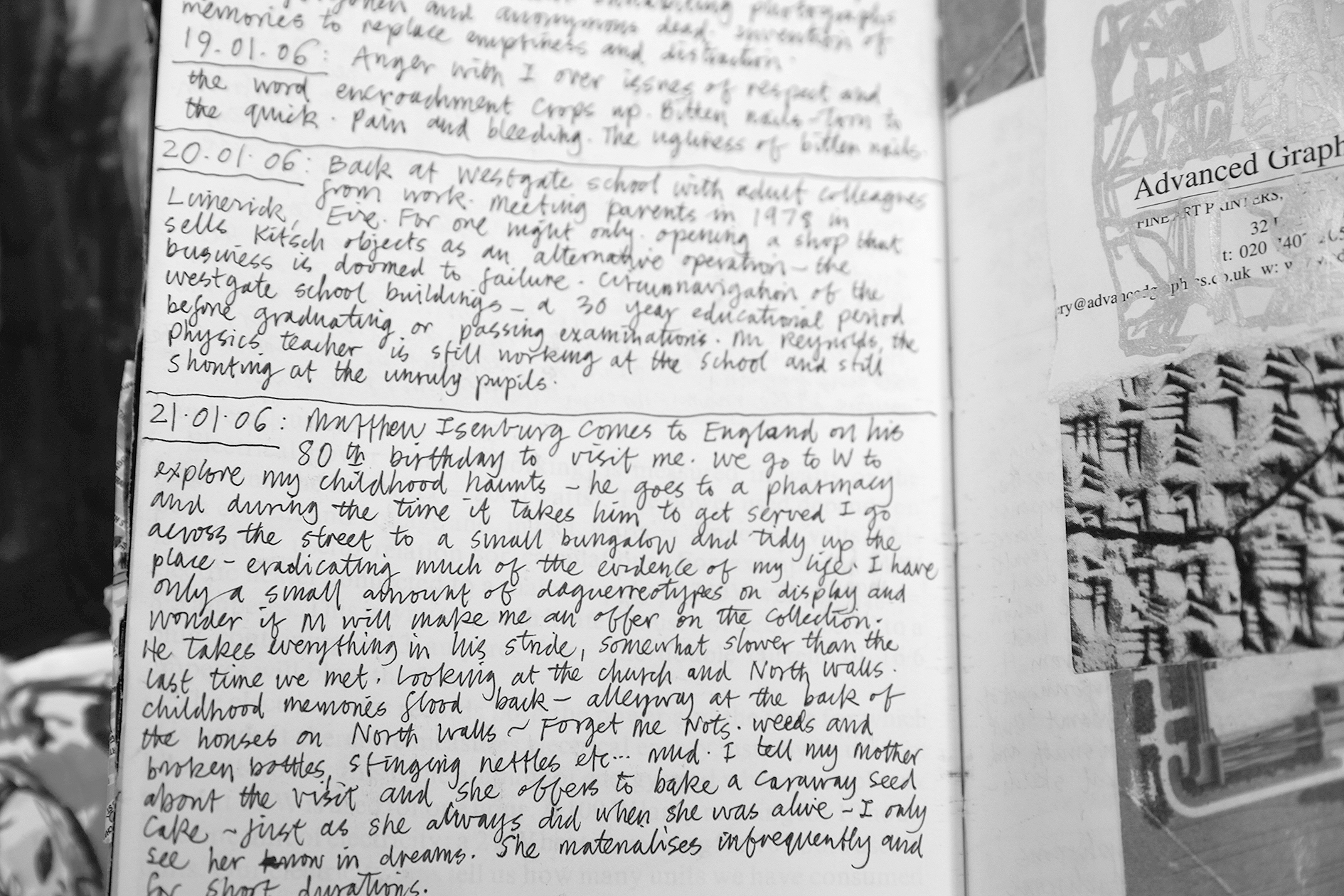

肖恩·卡顿:我想我是处于做梦和沉思的状态。三十多年来我一直工作于我的梦里的形象,并一直都记做梦的日记,这是其中一本。如果手边正好没有记录本的话,我就拿张纸把梦记下来。所以,我一直记录梦里的画面,不仅仅是记录画面的内容,而且是梦里跟随的奇怪的逻辑。是的,是那个梦里的奇怪的逻辑改变了我处理艺术的方式,创作与梦相关的画面。有一次,一个美国人跟我说,你的表演作品就像是梦里行走。我认为这是个很好的评价,因为它很准确。他能看到我的作品与梦的这种联系。我是一个做梦很多的人,喜欢记录下每晚的梦和在我脑里发生的过程。每天早上一起来,我就先回忆一遍我的梦,记下两到三个梦里的象征或者部分内容,然后整个梦都会被重新回忆起来,这样我就能把它们记下来,到工作室后我再写下更多的细节和描述。我发展出一种特殊的技术来记录下梦里的奇异细节。当然,有些梦没有意思,你会想这一点都不有趣,但如果很长时间后你再来看这些梦,它们会有奇怪的隐藏的意义,比如它们可能是警告你自己不要去做一些事。我的很多梦是关于欲望,关于你想什么或者你想要什么。有时你梦到食物、旅行,或你买不起的一幅画。我发现很多梦都是被压制的愿望。所以我认为对梦的解药,或者处理的方法,就是做一个表演。然后你就可以拥有和成为所有这些,可以成为那个人,可以化身那幅画,可以释放被压制的愿望。

肖恩·卡顿的工作室和图片记录本

从泰晤士河里淘来的“宝物”

脑电波的五种基本波形

记录每日梦境的笔记本

|